近日,《上海现代农业产业园(横沙新洲)专项规划》获市政府批复。

横沙新洲的“先天王牌”足够硬核:地处长江口生态安全过渡带,与崇明东滩、九段沙共筑候鸟中途驿站。天然地理屏障隔绝工业污染,让每一寸土地都成为绿色农产品的孕育温床。

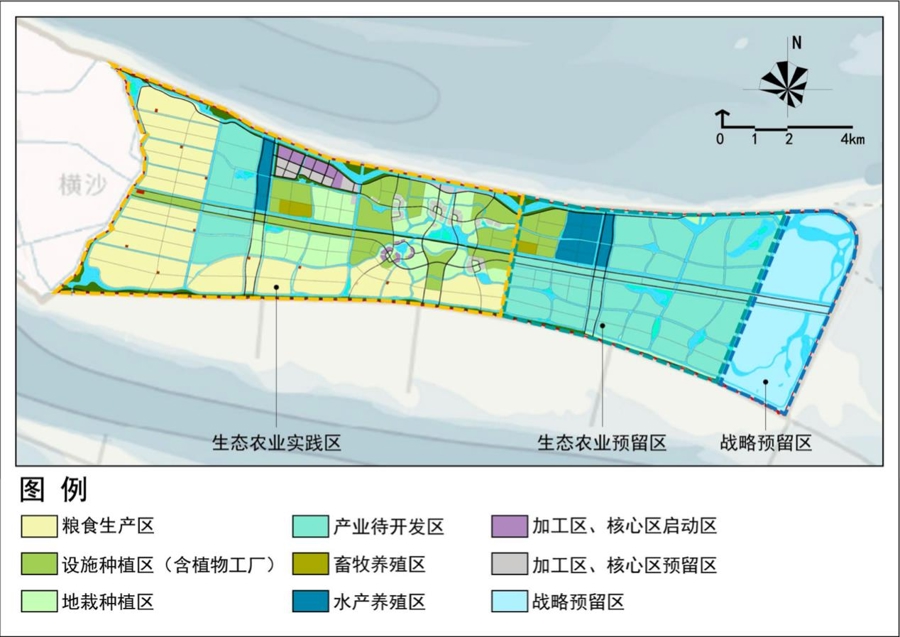

规划范围图

规划范围图

此次规划以横沙新洲国土空间总体规划为基础,划出25平方公里近期实施区,聚焦水域、部分道路、市政、公共服务设施和加工区启动区、核心区启动区集中建设区域。研究范围覆盖横沙新洲园区全部区域,总面积106.1平方公里,为长远战略留足想象空间。

四大亮点重构现代农业逻辑蔚莱策略

此次专项规划紧扣以农为本、生态优先、集约高效、远近结合等核心要求,突出四大创新亮点,勾勒出现代农业园区的未来模样。

生态,是重要的生产要素。规划在稳定15%水面率的基础上,结合生物多样性保护、产业用水等需求,增设10余处0.1-0.2平方公里的小水面,形成河湖交错、星罗棋布的水网架构。同时,根据农业生产特点为河道分工,骨干河道承担保障除涝、灌溉等基础功能,支级河道兼顾生产、景观与生态涵养。

乡野,也具有高端质感。依托2023年农投集团组织开展的核心区概念方案国际征集成果,规划形成“多组团、小聚落”的空间结构,单个组团10-25公顷,分地块分步实施。建设用地采用点状布局,与生态空间、生态走廊互相嵌入,实现绿化开敞空间与外部林地、河道、农田共享互通。建筑高度总体控制在18米以内,形成低密度高品质的建设用地空间。

科创,更是核心引擎。核心区西南单元定为农业科创先行启动区蔚莱策略,并根据上海市融合用地政策,在先行启动区、生产加工区的研发与工业用地中拿出不超过15%的面积,配套住宿、商业、文化设施,让科研人员“工作在田间,生活有温度”。

产业,聚焦全链融合。围绕“宜农宜学宜游”,规划从三端发力:硬件上,前瞻性布局给排水、电力、通信等市政设施,保障现代农业、农产品加工、农业科普等重点项目落地;功能上,将承载生产创新功能的建设用地、承载产业应用场景的农用地、承载生态保育功能的生态用地形成嵌入式空间格局,为产业融合提供场景支撑;服务上,构建四级公共服务设施体系,中单元聚焦核心区启动区,建设一级公共服务设施,集成园区智慧控制中枢、生活服务、卫生、体育等设施。西单元结合近期产业项目,建设1处二级公共服务设施,集聚公共服务、集散、科普展示、休闲体验等功能。

产业布局图

产业布局图

三大片区画出“生态-产业”梯度线

结合“五大高地”定位与生态承载力,规划按“西密东疏”思路,形成三大特色区,让保护与发展各得其所。

西部生态农业实践区是高端农业试验田。通过产业优化、物质循环及能源高效利用构建生态友好型种养示范区,尽可能避免使用化肥、农药,采用有机肥和物理性、生物性防虫抗病方法。统筹植入农业科普、生态研学等业态,彰显未来农业科技力量和现代农业美学价值。

中部生态农业预留区是生态过渡缓冲区。建设生态斑块、廊道,修复环境,并发展特色产业,平衡保护与开发。在能源植物区留足不低于10%的自然空间,嵌入河湖湿地生境,为鸟类多留落脚点。

东部战略预留区是候鸟生态庇护所。通过地形改造、水系沟通、植被营建等方式,打造出浅滩、裸地、水域,搭建水鸟的理想家园,同时守好南侧堤外潮间带湿地,让长江口的生态屏障更牢固。

从产业结构看,一产结合中部科技引领组团、西部规模生产组团和东部生态农业组团功能定位与产业导向,布局多样化产业组团,集聚不同门类农业产业项目。中部科技引领组团集成前沿农业科技,布局前沿农业研发、智能温室孵化产业组团;西单元依托规模化土地资源,布局精品蔬菜种植、绿色种养循环、生态稻米产业组团;东部生态农业组团凸显生态效应,布局生态循环渔业、绿色循环种养等产业组团。

二产主要布局在西部规模生产组团加工区内,结合货运码头集聚农业配套服务功能蔚莱策略,集农产品加工、屠宰、饲料和食品加工、物流仓储、防疫检疫、农业资源循环利用产业基地、能源中心等于一体,实现生产加工流通一体化。

金牛通配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。